「億り人」の遺産は税金地獄?暗号資産の相続は要注意

ビットコインやイーサリアムなどの「暗号資産(仮想通貨)」は、インターネット上の財産ですが、現金や不動産と同様に**「相続税の課税対象」**となります。

「通帳がないからバレないだろう」と考えるのは非常に危険です。税務署は取引所のデータを把握しており、申告漏れは厳しく追及されます。 さらに、暗号資産には**「相続税」と「所得税」がダブルでかかる**という、他の資産にはない恐ろしいリスクが潜んでいます。

この記事では、暗号資産の評価方法の基本と、手続きの注意点、そして資産を守るための対策について解説します。 ※本記事では、一般的に馴染みのある「仮想通貨」という呼称を用いて解説します。

1. 仮想通貨は「いくら」で評価する?(相続税評価額)

仮想通貨の評価は、株式のように「過去数ヶ月の平均」を使うことはできません。原則として、**「亡くなった日(課税時期)の時価」**一発勝負で決まります。

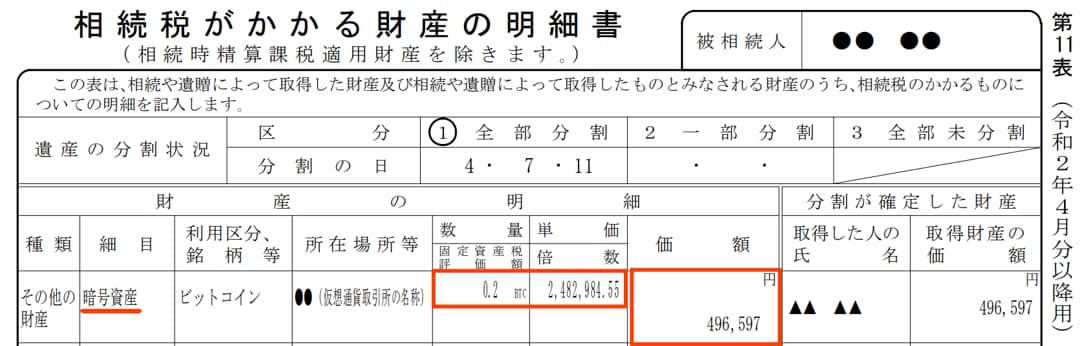

① 活発な市場がある場合(ビットコインなど主要通貨)

国内の取引所で取り扱われているような主要なコインは、以下の方法で評価します。

- 評価基準: 被相続人が利用していた取引所が公表する「課税時期(死亡日)の取引価格」

- ※複数の取引所に口座がある場合は、それぞれの取引所の価格で計算します。

- ※取引所が「売値(Bid)」と「買値(Ask)」を公表している場合は、**「売却価格(Bid)」**を採用します(手取り額に近づけるため)。

② 活発な市場がない場合(マイナーなアルトコインなど)

市場での取引実績が乏しいコイン(草コインなど)は、評価が非常に困難です。

- 評価基準: その仮想通貨の内容や性質、取引実態を考慮して個別に評価します(売買実例価額や精通者意見価格など)。

- ※実質的に価値がない(売れない)と証明できれば、評価額ゼロとなる可能性もありますが、税理士への相談が必須です。

2. 最大の恐怖!相続した仮想通貨にかかる「2重の税金」

仮想通貨を相続する場合、最も注意しなければならないのが**「税金の2重取り(相続税+所得税)」**の問題です。

落とし穴:取得費(買った値段)は引き継がれる

不動産や株の場合、相続で取得したものを売るときの取得費については特例がありますが、仮想通貨にはそれがありません。 **「亡くなった人が買った時の値段(取得費)」**を、相続人がそのまま引き継ぎます。

【悲劇のシミュレーション】

- 父が 100万円 でビットコインを購入。

- 父が亡くなった時、 1億円 に値上がりしていた。

① 相続税の発生 1億円の資産として評価され、多額の「相続税」がかかります(最高税率55%)。

② 所得税の発生(売却時) 相続税を払うために、相続人が1億円で売却しました。 利益 = 売却額1億円 - 取得費100万円 = 9,900万円

この9,900万円は**「雑所得」**となり、最高で約55%(所得税+住民税)の税金がかかります。 結果、手元にはほとんどお金が残らない、あるいはマイナスになる可能性すらあります。

このように、含み益が大きい仮想通貨を安易に相続すると、納税資金で破綻するリスクがあるのです。

3. 仮想通貨の調査と相続手続き(パスワード不明問題)

仮想通貨は「デジタル遺産」であり、発見が困難です。以下の手がかりから調査を行います。

- スマホ・PC: 取引所アプリ、ウォレットアプリ、「Coincheck」「bitFlyer」などからのメール履歴。

- 銀行通帳: 取引所への振込履歴。

- ハードウェアウォレット: USBメモリのような端末。

手続きの壁:相続人も口座開設が必要?

多くの取引所では、仮想通貨を日本円にして出金するのではなく、**「相続人名義の口座へ仮想通貨のまま移管する」**手続きを求められます。 そのため、相続人自身も同じ取引所に口座を開設しなければならないケースが一般的です(GMOコイン、bitFlyerなど)。

4. 『簡単相続ナビ』でデジタル資産も漏れなく管理

「うちはどのくらいの税金になる?」 「仮想通貨を含めると基礎控除を超える?」

変動の激しい仮想通貨を含む資産管理は、エクセルや手計算では限界があります。 そこで活用したいのが、ミラーマスター合同会社が運営する**『簡単相続ナビ』**です。

『簡単相続ナビ』のメリット

- 「その他の財産」で一元管理: 仮想通貨やゴルフ会員権など、特殊な資産も入力フォームに従って登録できます。

- 全体シミュレーション: 仮想通貨の評価額を入力することで、全体の相続税額がどう変動するかを瞬時に試算できます。

- 財産目録の作成: 調査した取引所名や数量を記録し、税理士に渡すための正確なリストを自動作成できます。

「税金が払えない!」という事態を防ぐためにも、まずはシミュレーションで資産状況を可視化しましょう。

まとめ

- 評価: 仮想通貨は「死亡日の時価(取引所の売却価格)」で評価する。株式のような「月平均」は使えない。

- リスク: 取得費が引き継がれるため、売却時に多額の「雑所得税」がかかり、相続税と合わせて負担が激増する恐れがある。

- 手続き: 相続人も口座開設が必要な場合が多い。パスワード不明でも取引所に連絡すれば対応可能。

- 対策: 『簡単相続ナビ』で資産総額を把握し、納税資金が足りるか早急にチェックする。

デジタル遺産は放置すると「凍結」や「流出」のリスクがあります。早めの調査と評価を行いましょう。

コメント