相続について調べていると、**「二次相続(にじそうぞく)」や「相次相続(そうじそうぞく)」**という言葉を耳にすることがあります。 これらは似ているようで、実は意味合いや税金の計算ルールが異なります。

- 二次相続: 親から配偶者、配偶者から子へという「相続の順番」の話

- 相次相続: 短期間(10年以内)に立て続けに相続が起こる「期間」の話

この記事では、混同しやすい2つの用語の定義と、それぞれの計算の仕組み、そして短期間で相続が続いた場合の救済措置である「相次相続控除」について解説します。

二次相続と相次相続

二次相続とは、相続人が相続した財産を再び他の人に相続させる場合の税金を指します。

二次相続は、何も両親の相続だけに限りません。例えば、親が相続した財産を子が相続した後、その子がさらにその財産を孫に相続させる場合なども該当します。

二次相続税の計算には、相続人の続柄や財産の評価額などが影響し、税率や控除額が異なります。また、初めにかかった初期相続税や相続財産についての負担を考慮する必要があります。

相続税の二次相続は複雑な税制であり、正確な計算を行うためには一次相続を正確に計算した後、二次相続の金額を求め、相次相続控除を行う必要があります。相次相続控除は、一次相続と二次相続の間が10年以内の場合に適用することが可能です。

なお、遺産分割が完了する前に、相続人の一人が亡くなって、その相続人の相続が発生する場合は、「数次相続」と言い、亡くなった相続人が生きてると仮定して最初の相続(一次相続)の遺産分割をした後、亡くなった相続人の相続(二次相続)を実施する必要があります。この時、相次相続控除を適用する事が可能です。

適切な節税対策を考えるためにも、二次相続税について正しい理解を深めることが重要です。

二次相続が重要な理由

二次相続が重要な理由は、親が相続した財産が子や孫の世代に渡り、さらにその後の相続が繰り返されることも考えられるからです。このような相続が続くと、相続税の問題だけでなく、財産の分割や管理に関する問題も生じてきます。

例えば、親が相続した土地や建物が子や孫の代に相続される場合、相続によって生じた税金や負担をどのように分担するか、また、共有名義になった土地や建物の管理や使用について、適切な取り決めが必要になります。

さらに、相続の世代が進むにつれて財産が細分化され、共有名義や財産管理の問題が複雑化することも考えられます。

したがって、二次相続には、財産の管理や税金の負担、家族間でのトラブルを避けるために、事前に適切な相続対策を行っておく必要があります。また、家族間の円満な関係を保つためにも、財産の将来像やルールについて明確にすることが重要です。

相続税の基礎知識

相続税の基礎知識についてご説明します。相続税は、遺産を相続した際に課税される税金です。

相続税の課税対象となる財産には、土地や建物、預貯金、有価証券などが含まれます。相続税の税率は財産の価値や相続人の関係によって異なります。また、相続税の非課税枠は、配偶者や子ども、孫などの親族間では異なるため、それぞれの関係性を考慮する必要があります。

さらに、二次相続における非課税枠についても理解しておくとよいでしょう。相続税の基礎知識を把握し、自身や家族の財産状況に合わせた対策を考えることが重要です。

相続税とは

相続税とは、遺産を相続した際に支払われる税金のことです。遺産の相続人が支払い義務を負う税金であり、相続財産の価値によって税率が異なります。

相続税の課税対象には土地、建物、預貯金、有価証券などが含まれます。

配偶者や直系の親族には非課税枠が設けられており、適切な対策を考えることが重要です。相続税の仕組みを理解し、節税対策を検討することが必要です。

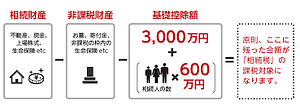

非課税枠の設定

非課税枠とは、相続税の課税対象となる財産のうち一定額までが非課税となる制度のことを指します。

非課税枠の額は、相続人や遺産の関係性によって異なります。

例えば、配偶者に対する相続では非課税枠が大きく設定されていることがあります。また、子どもや孫に対する相続においても異なる非課税枠が設定されています。

さらに、二次相続における非課税枠も重要です。二次相続者には、元の相続人が利用しなかった非課税枠が適用されることがあります。この点を考慮して相続対策を行うことが重要です。

非課税枠を有効活用することで相続税の軽減が可能となります。適切な非課税枠の把握と活用によって、相続税対策を行う際のポイントとなります。

相続税の二次相続計算の基礎

相続税の二次相続計算において重要なポイントを理解しましょう。まず、二次相続とは、相続した財産や資産をさらに他者に相続させることを指します。

二次相続の場合、相続した財産の価値、相続関係、そして相続時に支払った相続税などが考慮されます。次に、二次相続の計算方法ですが、相続人や相続財産によって異なりますが、基本的な考え方は、一次相続の計算を2回行うことになります。

具体的な計算方法や税率は相続人間の関係や相続財産の種類によって異なります。また、相続の際にかかった初期相続税や寄与分の差し引きなども計算に含まれます。二次相続の計算は複雑であり、正確な計算と適切な対策が必要です。

相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)の適用

もし一次相続から10年以内に二次相続が発生してしまった場合は、「相次相続控除」という制度を利用して相続税の削減を行うことが可能です。 一次相続で支払った税金の一部を、二次相続の税金から差し引くことができる救済措置です。

適用条件と具体例

相次相続控除の適用条件と具体例について解説します。

相次相続控除を適用するためには、以下の条件があります。

まず、先に相続を経てから再度相続が発生した場合に適用されます。この際、最初の相続から10年以内に相続が発生している必要があります。この条件を満たすことで、相次相続控除の適用が可能となります。

具体的な例を挙げると、父親が相続した財産を子が相続し、さらに孫が相続する場合に相次相続控除が適用されます。この場合、父親から子への相続時にかかった相続税額から、相次相続控除が適用されるため、孫が相続する際の節税効果が期待できます。

相次相続控除の適用

相続税の二次相続において重要な確認ポイントの一つが、相次相続控除です。

相次相続控除とは、相続を経て、さらにその財産を次の相続人に相続する際に適用される控除のことを指します。具体的には、適用される財産の価額に対し、一定額が控除される制度です。

相次相続控除を活用することで、初期相続でかかった相続税額に対して一定額が差し引かれるため、節税効果が期待できます。

相次相続控除の詳しい説明と計算方法については、以下の記事で説明しています。

5. 複雑な計算はシミュレーションソフトで確認

ここまで解説したように、二次相続や相次相続の計算には多くの要素が絡み合います。

- 二次相続: 配偶者がいない状態で、基礎控除が減る計算が必要。

- 相次相続: 前回の納税額や経過年数を考慮した、複雑な控除計算が必要。

これらを手計算で行うのは、専門家でない限り非常に困難です。また、条件の入力ミスがあれば、正しい税額は算出できません。

『簡単相続ナビ』で正確な計算を

ミラーマスター合同会社が提供する**『簡単相続ナビ』**は、こうした複雑な相続パターンに対応した計算シミュレータです。

- 相次相続控除の自動計算: 前回の相続データを入力するだけで、適用可能な控除額を自動算出します。

- 二次相続の税額試算: 法定相続人の変化に伴う基礎控除の減少なども自動で反映されます。

- トータルの資産推移を確認: 一次相続から二次相続まで、手元にどれくらいの財産が残るのかを可視化できます。

「自分たちのケースでは、相次相続控除が使えるのか?」 「結局、最終的な相続税はいくらになるのか?」

正確な数字を知りたい方は、まずはシミュレーションをお試しください。

\ 複雑な相次相続も自動計算 /

コメント