「とりあえず、今回は配偶者(妻や夫)に全財産を相続してもらえば、配偶者控除で税金はゼロになるから安心だ」

一次相続(両親のどちらかが亡くなった時)で、このように安易な判断をしていませんか?

実は、その選択が将来の**「二次相続」で子供たちに大きな負担を強いる**原因になるかもしれません。

相続税対策で最も重要なのは、一次・二次を合わせたトータルでの節税です。

この記事では、二次相続で税金が増える仕組みと、具体的な数字を使ったシミュレーション結果について解説します。

1. 「二次相続」とは?なぜ考慮が必要なのか

まず、言葉の定義を確認しましょう。

- 一次相続: 両親のどちらかが亡くなり、配偶者と子供が相続すること。

- 二次相続: その後、残された配偶者も亡くなり、子供たちだけで遺産を相続すること。

多くの方が一次相続の際、「配偶者の税額軽減(配偶者は1億6000万円まで非課税)」を使って納税額を抑えようとします。

しかし、ここで配偶者に財産を集中させすぎると、次の二次相続で**「配偶者控除が使えない」「法定相続人が減る」**などの理由から、子供たちに課される税金が跳ね上がってしまいます。

相続税速算表

相続税の税額はこの金額をベースに下の相続税速算表を使用して計算します。

| 法定相続分に応ずる 取得額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1000万円以下 | 10% | 0円 |

| 3000万円以下 | 15% | 50万円 |

| 5000万円以下 | 20% | 200万円 |

| 1億円以下 | 30% | 700万円 |

| 2億円以下 | 40% | 1700万円 |

| 3億円以下 | 45% | 2700万円 |

| 6億円以下 | 50% | 4200万円 |

| 6億円超 | 55% | 7200万円 |

2. 【徹底比較】遺産1億円の場合、税金はどう変わる?

具体的な数字で見てみましょう。

**遺産総額1億円、相続人は配偶者と子供2人(計3人)**のケースです。

親子4人の家族で父親が死亡(資産総額1億円)法定相続割合

法定相続割合で考えると、配偶者が1/2、子供が1/2で相続財産を分けることになります。実際の金額としては、配偶者が5,000万円、子供が2,500万円づつとなります。

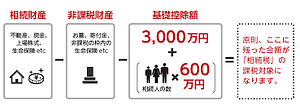

この金額に相続税が掛かってくる訳ですが、相続税を計算する場合には、相続財産の1億円から基礎控除額を引いた金額で相続税を計算することが可能です。

一次相続税の計算

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数(3人)

今回のケースでは、基礎控除額は4,800万円となるため、5,200万円の相続金に対して税金が掛かることになります。この5,200万円が課税遺産総額となります。

5,200万円を法定相続割合に従って配偶者と子供に振り分けると、配偶者が2.600万円、子供たちがそれぞれ1,300万円ずつになります。

相続税の税額はこの金額をベースに下の相続税速算表を使用して計算します。

配偶者は、2.600万円 X 15% ー 50万円=340万円

各子供は、1,300万円 X15% ー 50万円= 145万円

相続税の総額は、340万円+145万円×2人=630万円

実際には、この税総額を相続割合で分配するので、配偶者が315万円、子供2人が157.5万円づつとなります。

これに、配偶者控除が実施されるので納税額は、配偶者0円、子供2人が157.5万円づつとなります。

二次相続

二次相続は以下の様に計算します。

配偶者が受領した相続金は5,000万円なので、この金額を今度は子供2人で分けることになります。

仮に子供Aと子供Bが各々2,500万円の相続ということです。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数(2人)=4,200万円

課税遺産総額=5,000万円 ー 4,200万円 = 800万円

相続税の総額=((800万円/2人) × 10% ) X 2人=80万円

各子供の納税額が40万円づつになります。

パターンA:法定相続分どおりに分けた場合

(配偶者50%、子供たち50%で分割)

一次相続と二次相続をトータルした税額は以下のようになります。

| 項目 | 一次相続(今回) | 二次相続(将来) | 合計納税額 |

|---|---|---|---|

| 配偶者 | 0円 | – | – |

| 子供A | 157.5万円 | 40万円 | 197.5万円 |

| 子供B | 157.5万円 | 40万円 | 197.5万円 |

| 合計 | 315万円 | 80万円 | 395万円 |

トータルで支払う税金は約395万円です。

パターンB:一次相続で「配偶者が100%」相続した場合

(配偶者の税額軽減をフル活用して、今回の税金を0円にした場合)

| 項目 | 一次相続(今回) | 二次相続(将来) | 合計納税額 |

|---|---|---|---|

| 配偶者 | 0円 | – | – |

| 子供A | 0円 | 385万円 | 385万円 |

| 子供B | 0円 | 385万円 | 385万円 |

| 合計 | 0万円 | 770万円 | 770万円 |

トータルで支払う税金は770万円です。

衝撃の結果:税金が約2倍に!

ご覧の通り、一次相続で税金を0円にした結果、トータルの納税額は395万円から770万円へと、**約2倍(375万円の増税)**になってしまいました。

これが「二次相続の罠」です。

2. 【徹底比較】遺産1億円の場合と2億円の場合で税金はどう変わる?二次相続の具体例と課税シミュレーション

相続した財産がさらに課税される二次相続の具体例について、具体的なケースを見てみましょう。

例えば、親から土地や自社株式などの財産を相続した場合、その後に相続人が亡くなると、再度相続税が課されることになります。このようなケースでは、相続税が複数回発生するため、税金の負担が増えることがあります。

二次相続における課税シミュレーションを行うことで、具体的な金額を把握することができます。これにより、相続時の資産の分散や適切な節税対策が必要かどうかを判断しやすくなります。二次相続による課税額を事前に知り、節税対策を行うことが大切です。

ケーススタディ: 配偶者が亡くなった場合

ケーススタディ1: 親子3人の例について、遺産額1億円で、配偶者が亡くなった場合について考えてみましょう。

まず、配偶者が相続した資産に対しては配偶者の税額軽減が適用されます。配偶者が法定相続分で相続するした場合には配偶者に相続税は発生しません。(子供が居る場合には、配偶者の法定相続分は1/2となります。)、子供には相続財産に対する相続税が掛かります。(子供が一人の場合の法定相続分は1/2となります。)

なお、この時の基礎控除額は、「3000万円+法定相続人数(2人)x 600万円」なので4200万円となります。

具体的には、1億円 ー 4200万円なので5,800万円が課税対象であり、配偶者が2,900万円、子供は2,900万円の財産を取得することになります。

この時、配偶者は相続税が0円で、子供は、15%の税率の385万円の相続税を支払う必要があります。

しかし、その後に配偶者が亡くなると、配偶者が相続した財産が再び相続税対象となります。この時、基礎控除額は、「3000万円+法定相続人数(1人)x 600万円」で3,600万円となります。

配偶者の財産は相続した2,900万円なので3,600万円まで控除されるため、この場合には子供は相続税を支払わなくても済みます。

ケーススタディ2:前述のケーススタディ1で遺産額が2億円だった場合を考えてみましょう。

上記と同様に、2億円 ー 4,200万円で1億5,800万円を親子で配分します。

配偶者の取り分は、7,900万円です。相続税は0円となります。

一方、子供は、7,900万円相続しますが、30%の税金が課されますので、1,670万円の相続税を支払う必要があります。

その後、配偶者が亡くなると、配偶者が相続していた財産7,900万円を子供が相続することになります。

この時、基礎控除額は3,600万円です。

7,900万円 ー 3,600万円の4,300万円に対して相続税が掛かることになります。4,300万円の税率は20%なので、660万円の相続税となります。

つまり、配偶者は相続税を支払っていないが、子供は1,670万円+660万円の2,330万円の相続税を支払うことになります。

この様に、相続税は、一次相続と二次相続の場合で税額も税率も変ってしまうという事が理解できましたでしょうか?

3. 【徹底比較】遺産が増加した場合、税金はどう変わる?

資産総額1億円を相続した場合

1章にてご説明した内容です。

(資産総額1億円) 法定相続割合

| 項目 | 一次相続 | 二次相続 | 合計納税額 |

|---|---|---|---|

| 配偶者 | 0円 | – | – |

| 子供A | 157.5万円 | 40万円 | 197.5万円 |

| 子供B | 157.5万円 | 40万円 | 197.5万円 |

| 合計 | 315万円 | 80万円 | 395万円 |

(資産総額1億円)配偶者が100%取得

| 項目 | 一次相続税 | 二次相続税 | 合計納税額 |

|---|---|---|---|

| 配偶者 | 0万円 | ー | 0万円 |

| 子供A | 0万円 | 385万円 | 385万円 |

| 子供B | 0万円 | 385万円 | 385万円 |

| 合計 | 0万円 | 770万円 | 770万円 |

相続税の金額が約2倍になります。

資産総額100億円を相続した場合

(資産総額100億円) 法定相続割合

| 項目 | 一次相続税 | 二次相続税 | 合計納税額 |

|---|---|---|---|

| 配偶者 | 0円 | ー | 0円 |

| 子供A | 131,440万円 | 129,145万円 | 260,585万円 |

| 子供B | 131,440万円 | 129,145万円 | 260,585万円 |

| 合計 | 262,880万円 | 258,290万円 | 521,170万円 |

(資産総額100億円)配偶者が100%取得

| 項目 | 一次相続税 | 二次相続税 | 合計納税額 |

|---|---|---|---|

| 配偶者 | 262,880万円 | ー | 262,880万円 |

| 子供A | 0万円 | 194,353万円 | 194,353万円 |

| 子供B | 0万円 | 194,353万円 | 194,353万円 |

| 合計 | 262,880万円 | 388,706万円 | 651,586万円 |

差額は約13億円と巨額ですが、割合としては、約20%の増額に留まっています。

今回は、極端な例でお見せしましたが、つまり、資産が多いと二次相続によるリスクも軽減されるという事です。

4. なぜ二次相続で税金が高くなるのか?

二次相続で税負担が激増する主な理由は以下の3点です。

① 「配偶者の税額軽減」が使えない

一次相続では配偶者特有の大きな控除が使えますが、二次相続(親から子へ)ではこの特例は使えません。

② 基礎控除額が減る(法定相続人が減る)

相続税の基礎控除額は「3,000万円+6,000万円×法定相続人の数」で決まります。

二次相続では配偶者が亡くなっているため、法定相続人が1人減り、基礎控除額が600万円下がります。 これにより、課税対象額が増えてしまうのです。

③ 財産が合算される

二次相続では、「今回相続した財産」に加え、「配偶者が元々持っていた財産」も合算して課税されます。遺産規模が大きくなるほど税率も高くなります。

5. 損をしないための「最適な分割割合」を見つけるには?

上記の例では「法定相続分」が良い結果になりましたが、実際には**「配偶者が元々いくら財産を持っているか」「二次相続まで何年くらいありそうか」**によって、最適な遺産分割の割合(黄金比)は変わります。

これを手計算で行うのは非常に複雑で、専門家でも時間がかかります。

そこでおすすめなのが、ご自身でシミュレーションができる**『簡単相続ナビ』**です。

『簡単相続ナビ』でできること

ミラーマスター合同会社が提供する『簡単相続ナビ』は、以下のシミュレーションに対応しています。

- 一次・二次相続のトータル税額試算:配偶者の取得割合をスライダーで動かすだけで、「今回払う税金」と「将来払う税金」の合計推移がひと目で分かります。

- 最適な遺産分割案の検討:「自宅は長男」「預金は母」といった具体的な振り分けを行いながら、税額への影響を確認できます。

- 家族会議での活用:数字という「客観的な事実」をもとに話し合えるため、感情的なトラブルを防ぎやすくなります。

「とりあえず妻に全部」と決めてしまう前に。

まずはシミュレーションで、あなたの家族にとって一番損のない分割方法を確認してみましょう。

\ 二次相続で損しない「黄金比」を見つける /

コメント