相続が発生した際、残された配偶者(妻や夫)の生活を守るために設けられている強力な制度が**「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」**です。 この制度を使えば、多くのケースで配偶者の相続税額が0円になりますが、「申告が必要かどうか」「将来の子供の税金(二次相続)はどうなるか」など、注意すべき点も少なくありません。

この記事では、配偶者税額軽減の仕組みと、知っておかないと損をする落とし穴について、わかりやすく解説します。

配偶者税額軽減とは?「最低でも1億6,000万円」が無税に

配偶者税額軽減とは、配偶者が相続した財産について、以下の金額のどちらか多い方まで相続税がかからない制度です。

- 1億6,000万円

- 配偶者の法定相続分相当額

つまり、遺産額が1億6,000万円以下であれば、配偶者がすべて相続しても税金はかかりません。 また、遺産額が10億円あっても、配偶者の法定相続分(通常は1/2)である5億円までは非課税で相続できます。

なぜこれほど優遇されているのか?

- 配偶者も一緒に財産形成に貢献してきたと考えられるため

- 配偶者の老後の生活保障が必要なため

- 同一世代間の相続(夫→妻など)では、次の相続(妻→子)までの期間が短く、すぐにまた相続税がかかる可能性があるため

適用を受けるための3つの必須要件

「自動的に安くなる」わけではありません。以下の要件をすべて満たす必要があります。

- 法律上の配偶者であること

- 婚姻届を出している必要があります。事実婚や内縁関係のパートナーには適用されません。

- 相続税の申告書を提出すること

- 【重要】 税額が0円になる場合でも、この特例を使うためには税務署への申告が必須です。申告期限(10ヶ月以内)を過ぎると適用できない場合があります。

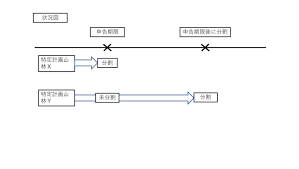

- 遺産分割が確定していること

- 「誰が何を相続するか」が決まっていないと適用できません。

- ※期限内に決まらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して仮申告を行う必要があります。

最大の落とし穴「二次相続」のリスク

「とりあえず税金がかからないから、妻に全部相続させよう」 これは非常に危険な考え方です。なぜなら、**「二次相続(妻→子)」**の時に税金が跳ね上がる可能性があるからです。

【一次相続(夫→妻・子)】 配偶者控除を使えば、夫の遺産を妻が多く相続することで、今回の税金は安く抑えられます。

【二次相続(妻→子)】 妻が亡くなった時、夫から相続した財産と、妻自身の財産が合算されて子供に相続されます。 この時、以下の理由で税負担が激増します。

- 配偶者控除が使えない(子供には適用されない)

- 法定相続人が減る(母がいない分、基礎控除額が下がり、税率が上がる)

- 相次相続控除(10年以内の連続相続の控除)などがあるものの、負担増の方が大きいことが多い

結果として、一次相続と二次相続のトータルでの納税額が、最初からバランス良く分けていた場合よりも高くなってしまうケースが多々あります。

最適な分割割合は『簡単相続ナビ』でシミュレーション

配偶者控除をどこまで使うべきか、二次相続まで見据えた「黄金の分割割合」を見つけるのは、手計算では不可能です。

- 「妻がいくら相続すれば、トータルの税金が一番安くなる?」

- 「小規模宅地等の特例とどっちを優先すべき?」

こうした複雑な判断を、高額なコンサルティング費用をかけずに行いたいなら、**『簡単相続ナビ』**が最適です。

『簡単相続ナビ』のメリット

- 二次相続シミュレーション: 一次相続(今回)と二次相続(将来)の税額合計を瞬時に比較し、最適な配分を提案します。

- 特例の自動判定: 配偶者控除や小規模宅地等の特例など、適用できる制度を自動で判定し、計算に反映します。

- 申告書作成: 決定した分割案に基づき、税務署に提出する申告書をシステム上で作成できます。

「目先の税金0円」に惑わされず、家族全体の資産を最大化するために、まずは無料シミュレーションをお試しください。

コメント