「自宅は、長年住み慣れたお母さんが相続するのが当たり前」 そう考えていませんか?

心情的には正しい選択ですが、**相続税の節税対策(特に二次相続対策)**という観点では、その選択が数百万円〜数千万円の損を生む可能性があります。

相続財産の中で最も大きな割合を占める「住宅(不動産)」。 この記事では、土地の評価額を劇的に下げる**「小規模宅地等の特例」**を賢く使い、二次相続まで含めたトータルの税金を安くする住宅戦略について解説します。

1. 最大の節税カード「小規模宅地等の特例」とは?

住宅の相続において、絶対に知っておくべき制度が**「小規模宅地等の特例」**です。

これは、亡くなった方(被相続人)が住んでいた土地を、配偶者や同居親族などが相続する場合、330㎡(約100坪)まで評価額を80%減額できるという非常に強力な特例です。

どれくらい安くなる?

- 土地の評価額: 5,000万円

- 特例適用後: 1,000万円(▲4,000万円の減額!)

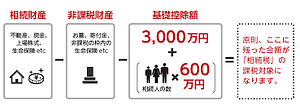

4,000万円も課税対象が減れば、相続税額は数百万円単位で変わります。 しかし、この特例は**「一次相続で誰が使うか」**によって、将来の二次相続の運命を大きく変えてしまいます。

2. 小規模宅地等の特例の活用

小規模宅地等の特例とは、相続税の対象である土地や建物において、一定の条件を満たす場合に適用される特別なルールのことを指します。この特例では、特定の条件を満たす住宅地や農地などについては、その評価額が最大80%軽減されるというポイントがあります。

具体的には、相続した土地や建物が一定の規模以下であり、相続人が一定の期間居住している住宅地や農地、果樹園などが対象となります。この特例を利用することで、相続税評価額が軽減されるため、相続税の負担を軽減することが可能となります。

ただし、この特例を活用する際には、具体的な条件や手続きなどを理解し、適切に申告することが重要です。

また、特例を活用することで生じる税務上の影響なども考慮しながら、効果的な相続対策を検討することが重要です。相続税の負担を軽減するためには、適切な対策を立てることが求められます。

小規模宅地特例の適用条件

特例の適用条件をしっかり理解して、条件を満たす場合には適切に申告することが重要です。

小規模宅地特例の適用条件は、土地に関する相続税軽減措置の一つであり、以下の条件を満たす場合に適用されます。

まず、相続した宅地が「小規模宅地」であることが条件です。

この「小規模宅地」とは、市町村条例によって定められた面積や評価額の基準を満たす宅地のことです。

次に、相続人が居住用の宅地を相続する場合に適用されます。

また、適用するためには、相続税申告書に特例の申告が必要となります。この特例を申告することで、宅地の評価額や相続税の計算方法に影響が出るため、正確な手続きが求められます。

小規模宅地等の特例の適用者を考える

「同居している自宅の土地」などは、評価額を80%減額できる特例があります。 これを一次相続で誰が使うか(母が使うか、同居の子が使うか)によって、二次相続への影響が大きく変わります。

例えば、母が特例を使って評価を下げても、二次相続の時に同居している子供がいなければ、二次相続では特例が使えず、土地の評価額が元に戻って(高くなって)しまうことがあります。

特例の活用事例

特例の活用事例について、具体的なケースを見てみましょう。

まず、A夫妻は長年暮らしていた宅地を子供たちに相続させる際、小規模宅地等の特例を活用しました。その結果、相続した宅地の評価額が軽減され、相続税の負担が軽減されることとなりました。このことで子供たちにとっても相続税の負担が軽くなり、遺産分割に伴うトラブルが回避できたと言えます。

次に、Bさんは農業を営んでいるため、相続した農地においても同様に特例を活用しました。その結果、農地の評価が軽減されることで、相続税の負担が軽減されたばかりか、生業を守るための資金が確保されたという点で大きな効果を生んだと言えます。

このように、特例の活用事例では、特例を活用することで相続税の負担を軽減し、かつ家族間のトラブルを避けることができた例が見られます。

ただし、特例の適用条件や手続きなどを正確に把握し活用することが成功のポイントとなります。特例の活用事例を通して、適切な相続対策の重要性が浮き彫りになります。

相続時には、小規模宅地の評価額と特例の活用方法を考慮して、最適な節税対策を検討しましょう。

3. 「とりあえず母が自宅を相続」の落とし穴

一次相続(父死亡)で、この特例を誰が使うべきでしょうか? よくある失敗例を見てみましょう。

失敗ケース:一次相続で母が特例を使った

- 一次相続: 母が自宅を相続し、特例を使って評価額を80%下げた。

- 母はもともと「配偶者の税額軽減(1.6億円まで無税)」があるため、特例を使わなくても税金は0円だった可能性がある。(特例の無駄遣い)

- 二次相続: 数年後、母が亡くなり、別居している子供が自宅を相続。

- 子供は「同居」していないため、特例が使えない。

- 土地は**100%の評価額(5,000万円)**で課税され、子供に高額な相続税がかかる。

成功ケース:一次相続で同居の子供が特例を使った

- 一次相続: 父と同居していた子供が自宅を相続し、特例を適用(80%減額)。

- 子供にかかる税金を大幅に圧縮。母は現金を相続し、配偶者控除で無税に。

- 二次相続: 母が亡くなり、子供が母の現金(生活費の残り)を相続。

- 自宅の相続税問題はすでに解決済み。

このように、**「誰が引き継げば、特例を最大限活かせるか(二次相続で損しないか)」**を見極めることが重要です。

4. 現金を「住宅」に変える!リフォーム対策

二次相続対策として、**「家のリフォーム」**も有効な手段です。

相続税は、現金は額面通りの評価(1,000万円は1,000万円)ですが、建物や土地は市場価格よりも低く評価される傾向があります(固定資産税評価額など)。

リフォームによる節税効果

一次相続で母が相続した現金を使って、自宅をリフォームしたとします。

- Before: 現金1,000万円(評価額1,000万円)

- After: リフォーム済みの家(固定資産税評価額の上昇は、工事費の一部に留まる)

例えば1,000万円かけてリフォームしても、家の相続税評価額が1,000万円上がるわけではありません(一般的に数割程度の上昇)。 つまり、手元の現金を減らしつつ、快適な住環境を手に入れ、結果として課税対象額を圧縮することができるのです。 これは、二次相続で子供が引き継ぐ財産の評価額を下げるテクニックの一つです。

5. 住宅資産の評価とシミュレーション

住宅(不動産)の相続対策は、現金と違って計算が非常に複雑です。

- 小規模宅地等の特例が使える条件か?(同居要件、家なき子特例など)

- 特例を母と子、どちらが使うとトータルで得か?

- リフォーム後の評価額はどうなるか?

これらを勘だけで判断するのは非常に危険です。

複雑な不動産相続は『簡単相続ナビ』で

土地の評価や特例の適用シミュレーションには、ミラーマスター合同会社が提供する**『簡単相続ナビ』**をご活用ください。

- 小規模宅地等の特例シミュレーション: 「誰が取得するか」を選ぶだけで、特例適用後の税額変化を自動計算します。

- トータル税額の比較: 「自宅は長男、預金は母」といった分割案を作成し、一次・二次の合計納税額をグラフで確認できます。

- 路線価入力にも対応: より詳細な土地評価を行いたい方のために、路線価などを考慮した試算も可能です。

自宅という大切な資産を、税金のために手放すことがないように。 まずはシミュレーションで、一番賢い引き継ぎ方を見つけてください。

\ 自宅の相続税を80%減額できるかチェック /

コメント