「生前贈与といえば、毎年110万円ずつの暦年贈与(れきねんぞうよ)」

もし、まだそう思っているなら、その知識は少し古いかもしれません。

令和5年度の税制改正により、相続税対策の常識は大きく変わりました。

従来の暦年贈与には厳しい規制(7年ルール)が入った一方で、これまで使いにくいと言われていた**「相続時精算課税制度」が大幅に使いやすく進化**したのです。

結論から言うと、**「これから生前贈与をするなら、相続時精算課税制度に切り替えた方が得になる」**可能性が高いです。

この記事では、なぜ今すぐ切り替えを検討すべきなのか、その理由と新制度のメリットを解説します。

1. 従来の「暦年贈与」に突きつけられた「7年ルール」

これまで王道だった「暦年贈与(毎年110万円まで非課税)」ですが、改正により大きなデメリットが生じています。

それは**「生前贈与加算の期間延長」**です。

死亡前「7年間」の贈与が無効に?

これまで、亡くなる前「3年間」の贈与は相続財産に足し戻されていましたが、これが**「7年間」に延長**されました(令和6年以降の贈与から順次適用)。

つまり、せっかく毎年コツコツ贈与していても、亡くなる直前7年分(最大770万円分など)は、「なかったこと」にされ、相続税の課税対象になってしまうのです。

高齢になってから暦年贈与を始めても、節税効果が出にくくなったと言えます。

2. 大逆転!「相続時精算課税制度」が最強になった理由

一方で、これまで「一度選ぶと暦年贈与に戻れない」「申告が面倒」と敬遠されていた**「相続時精算課税制度」ですが、改正により「年110万円の基礎控除」**が新設されました。

これが革命的な変更点です。

メリット①:年110万円まで「申告不要」かつ「非課税」

新制度では、年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかからず、面倒な申告も不要になりました。

(※初回のみ届出書の提出が必要です)

メリット②:110万円分は「持ち戻し対象外」

ここが暦年贈与との決定的な違いです。

相続時精算課税制度の「基礎控除(年110万円)」部分は、贈与者がいつ亡くなっても、相続財産に足し戻されません(加算されません)。

つまり、**「死ぬ直前に贈与した110万円も、確実に非課税で渡せる」**ということです。

3. 「暦年贈与」vs「新・相続時精算課税制度」比較

これから贈与を続ける場合、どちらが得なのか比較してみましょう。

| 比較項目 | 従来の「暦年贈与」 | 新・相続時精算課税制度 |

| 年110万円の贈与 | 非課税 | 非課税 |

| 亡くなった時の扱い | 死亡前7年分は相続財産に加算される (節税効果が消える) | 加算されない (確実に節税できる) |

| 110万円超の贈与 | 累進税率で課税 | 累計2,500万円まで非課税 (相続時に精算) |

結論:切り替えた方が「確実」

「いつ相続が発生するか(寿命)」は誰にも分かりません。

暦年贈与を続けていて明日亡くなってしまったら、過去の贈与が無駄になるリスクがあります。

しかし、新・相続時精算課税制度に切り替えておけば、いつ万が一のことがあっても、年110万円分の節税効果は確定します。

特に、60歳以上の親から子・孫への贈与を考えている場合は、今すぐ切り替えを検討すべきです。

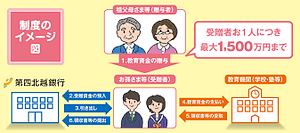

4. 2,500万円の特別控除枠も活用しよう

さらに、相続時精算課税制度には、基礎控除(年110万円)とは別に、**「累計2,500万円までの特別控除枠」**があります。

これは、「2,500万円までは贈与税ゼロで渡せる(ただし、亡くなった時に相続財産として税金を計算する)」という枠です。

「節税」にはなりませんが、**「早期の資産移転」**には非常に有効です。

- 例: 賃貸アパートなどの「収益を生む不動産」を、この枠を使って早めに子供に贈与する。

- → 今後の家賃収入は子供のものになり、親の財産(現金)が増えるのを防げる=間接的な相続税対策になる!

5. どちらが得か?迷ったらシミュレーションを

「暦年贈与」から「相続時精算課税制度」への切り替えは、一度行うと元に戻せません。

そのため、ご自身の資産状況や家族構成に合わせて、慎重に判断する必要があります。

- 資産が多額で、高い税率がかかりそうな人は?

- まだ若くて、長期間贈与ができそうな人は?

- 孫への贈与(暦年贈与なら持ち戻しなし)とどう組み合わせる?

『簡単相続ナビ』で最適解を見つける

こうした複雑な判断には、ミラーマスター合同会社が提供する**『簡単相続ナビ』**をご活用ください。

- 制度比較シミュレーション:「暦年贈与を続けた場合」と「精算課税に切り替えた場合」の、最終的な手残り額を比較できます。

- 7年ルールの影響試算:万が一、数年後に相続が発生した場合のリスクも可視化します。

- 専門家への相談資料に:シミュレーション結果をもとに税理士に相談すれば、切り替えの手続きやタイミングについて具体的なアドバイスを受けられます。

「昔からのやり方」にこだわって、損をしていませんか?

まずは『簡単相続ナビ』で、新制度へ切り替えた場合のメリットを確認してみてください。

\ 新制度への切り替えでどれくらい得する? /

コメント