相続税は「控除」を知らないと損をする?

「遺産をもらったら、ごっそり税金で持っていかれるのでは…」 そんな不安をお持ちではありませんか?

実は、相続税には**「控除(こうじょ)」という、納税者を守るための強力な仕組みが用意されています。この仕組みを正しく理解して活用すれば、税金を大幅に減らしたり、場合によっては0円**にすることも可能です。

この記事では、相続税計算の鍵となる「控除」の基本的な考え方と、なぜそれが重要なのかを、専門用語を使わずに解説します。

1. 相続税の「控除」とは?=税金の「割引チケット」

「控除」という言葉は難しく聞こえますが、イメージとしては**「税金の割引チケット」や「非課税枠(ここまでは税金がかからないライン)」**と考えるとわかりやすくなります。

相続税は、遺産の総額に対してそのまま課税されるわけではありません。 遺産の総額から、様々な事情に応じた「控除額(割引額)」を差し引き、残った部分に対してのみ税金がかかります。

つまり、**「使える控除が多ければ多いほど、税金は安くなる」**のです。

2. 全員が使える最強の盾「基礎控除」

数ある控除の中で、最も重要で、全員に関係するのが**「基礎控除(きそこうじょ)」**です。 これは、「ここまでの金額なら、どんなお金持ちでも税金はかけませんよ」という国が定めたボーダーラインです。

基礎控除の計算式

3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

例えば、相続人が「妻と子供2人」の計3人の場合、 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円 となります。

この場合、遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税は1円もかかりません。申告の手続きすら不要です。 逆に、この額を1円でも超えると、超えた部分に対して申告と納税の義務が発生します。

3. 家族の事情に合わせた「特例・控除」

基礎控除以外にも、相続人の状況に応じて使える「特別な割引」がたくさんあります。これらをうまく組み合わせることで、納税額をさらに抑えることができます。

ここでは代表的なものを簡単にご紹介します。(※詳細な条件や計算方法は、別記事で解説します)

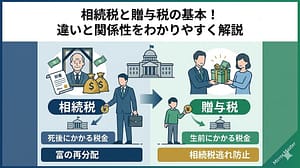

- 配偶者控除(配偶者の税額軽減): 夫や妻が相続する場合、**「1億6,000万円」または「法定相続分」**のどちらか多い額までは税金がかかりません。配偶者の生活を守るための非常に強力な制度です。

- 未成年者控除: 相続人が未成年の場合、成人するまでの養育費などを考慮して、一定額が差し引かれます。

- 障害者控除: 相続人が障害をお持ちの場合、将来の生活費を考慮して、一定額が差し引かれます。

- 生命保険金の非課税枠: 死亡保険金を受け取る場合、「500万円 × 相続人の数」までは税金がかかりません。

4. 【重要】控除を使うための「落とし穴」に注意

「配偶者控除を使えば1億6,000万円まで無税なら、申告しなくていいんだ!」 そう考えるのは危険です。ここに大きな落とし穴があります。

基礎控除以外の多くの特例(配偶者控除や、土地の評価を下げる小規模宅地等の特例など)は、**「税務署に申告書を提出すること」**が適用の条件になっています。

つまり、**「計算上の税金が0円」でも、「申告手続きは必要」**というケースがあるのです。これを知らずに放置していると、後から「無申告」としてペナルティを受ける可能性があります。

5. 『簡単相続ナビ』で使える控除を漏れなくチェック

「自分にはどの控除が使えるの?」 「控除を使った結果、申告が必要なのか不要なのか知りたい」

そう思っても、複雑な条件を自分で一つひとつ調べるのは大変ですし、適用漏れがあれば損をしてしまいます。

そこで活用したいのが、ミラーマスター合同会社が運営する**『簡単相続ナビ』**です。

『簡単相続ナビ』ならここまでわかる

- 基礎控除の自動計算: 家族構成を入力するだけで、あなたの家の「非課税ボーダーライン」がわかります。

- 特例適用のシミュレーション: 配偶者控除などを適用した場合、税金がいくら安くなるのかを一瞬で試算できます。

- 申告の要・不要判定: 計算結果に基づき、税務署への申告が必要かどうかの目安がわかります。

「難しいことはわからないけれど、損はしたくない」 そうお考えの方は、まずは無料シミュレーションで、ご自身の状況を確認してみましょう。

まとめ

- 相続税の「控除」は、税金を安くする割引チケットのようなもの。

- まずは全員に適用される「基礎控除」の壁(3,000万円+α)を超えているか確認する。

- 配偶者や未成年者など、状況に応じた様々な控除がある。

- 控除を使って税金が0円になっても、申告が必要な場合がある。

- 複雑な判定は『簡単相続ナビ』を使えば、誰でも簡単にシミュレーションできる。

正しい知識とツールを使って、賢く相続税を節約しましょう。

コメント