「養子縁組をすると相続税が安くなる」

この話は、相続対策を検討し始めた方の多くが耳にする、最もポピュラーかつ効果的な節税手法の一つです。

しかし、その仕組みを正しく理解せず、「とりあえず孫を養子にすればいい」と安易に進めてしまうと、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。場合によっては、かえって税金が高くなってしまう「2割加算」の罠や、親族間の修復不可能な亀裂を生む「争族」の原因にもなりかねません。

本記事では、相続税の専門的な知見に基づき、養子縁組が節税になる法的なメカニズムから、最高裁判決が示した「節税目的の養子縁組」の有効性、そして絶対に避けるべきトラブル事例までを網羅的に解説します。

複雑な相続税計算に頭を悩ませている方は、ぜひ『簡単相続ナビ』のシミュレーション機能を活用しながら、あなたのご家庭に最適な対策を見つけてください。

1. なぜ「養子縁組」が最強の相続税対策と呼ばれるのか?

養子縁組が相続税対策として強力である理由は、日本の相続税法が「法定相続人の数」をベースに税額を計算する仕組みになっているからです。養子を迎えて法律上の家族を増やすことは、以下の3つの側面から税負担を劇的に軽減する効果があります。

(1)基礎控除額の拡大による「非課税枠」の増加

相続税には、ここまでは税金がかからないという「基礎控除額」が設定されています。

基礎控除額 = 3,000{万円} + (600{万円} × 法定相続人の数)

この計算式のとおり、養子縁組によって法定相続人が1人増えるごとに、基礎控除額は600万円ずつ増加します。

例えば、遺産総額1億円、実子が2人のケースを見てみましょう。

- 対策前(相続人2人):基礎控除4,200万円 → 課税対象額 5,800万円

- 対策後(養子1人を追加):基礎控除4,800万円 → 課税対象額 5,200万円

このように、何もしなくても課税対象となる資産を圧縮できるのが第一のメリットです。

(2)「超過累進税率」の緩和効果

日本の相続税率は、遺産額が大きくなればなるほど税率が跳ね上がる「超過累進税率(10%〜55%)」を採用しています。

相続税の総額計算は、一度「法定相続分通りに分けた」と仮定して行われます。相続人の数が増えると、一人当たりの仮定の取得額が小さくなります。これにより、適用される税率のランク(税率区分)が一段階下がる可能性が高まるのです。

【例】 一人当たりの取得額が5,000万円から3,000万円に下がった場合、適用税率は20%から15%へと低下します。資産規模が大きいご家庭ほど、この税率低下による節税インパクトは絶大です。

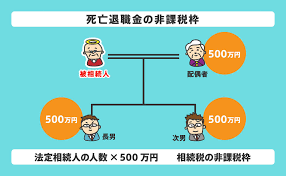

(3)生命保険金・死亡退職金の非課税枠アップ

現金ではなく生命保険金や死亡退職金で受け取る場合、それぞれに非課税枠が用意されています。

現金ではなく生命保険金や死亡退職金で受け取る場合、それぞれに「500万円 × 法定相続人の数」という独立した非課税枠が用意されています。

そのため、もし生命保険と死亡退職金の両方があるご家庭であれば、養子を1人増やすことで、生命保険で500万円、死亡退職金で500万円、合わせて1,000万円分もの非課税財産枠を増やすことが可能になります。

2. 養子は何人でもOK?税法上の「人数制限」ルール

「それなら、養子を10人迎えれば税金はゼロになるのでは?」

そう考える方もいらっしゃるかもしれませんが、国税庁もそこまでの抜け穴は許していません。過度な節税を防ぐため、相続税の計算に含めることができる養子の数には厳格な制限があります(相続税法第15条第2項)。

| 被相続人の状況 | 税金計算に含められる養子の数 |

|---|---|

| 実子がいる場合 | 1人まで |

| 実子がいない場合 | 2人まで |

ここが注意点!

この制限はあくまで「税金の計算上」の話です。民法上は何人でも養子にできますし、全員に相続権が発生します。

もし実子がいるのに3人を養子にした場合、税金の計算では「養子1人分」しか控除が増えないのに、実際の遺産分けでは「養子3人分」に資産が分散してしまいます。これが原因で、実子の取り分が想定以上に減り、トラブルになるケースが後を絶ちません。

3. 人気の「孫養子」に潜む罠:相続税の2割加算

相続税対策の王道として知られるのが、孫を養子にする「孫養子」です。通常、親から子、子から孫へと2回発生する相続税を一回スキップできる(世代飛ばし)ため、非常に効率的な資産移転手段とされています。

しかし、孫養子には**「相続税の2割加算」**というペナルティが存在します。

2割加算とは?

被相続人の配偶者および一親等の血族(子・父母)以外の人が財産を取得した場合、その人の相続税額は通常の1.2倍になります。

ここで重要なのが、「被相続人の養子となった孫」は、形式的には一親等(子)であっても、税法上は2割加算の対象になるという特例規定です。

シミュレーションの重要性

「基礎控除が増える節税メリット」と「2割加算による増税デメリット」。この2つのどちらが大きくなるかは、遺産の額や分け方によってケースバイケースです。

一般的に、孫への配分額が非常に大きい場合、2割加算の負担がメリットを上回り、トータルで損をしてしまうこともあります。

例外:

ただし、孫の親(被相続人の実子)がすでに亡くなっており、孫が「代襲相続人」として養子になった場合は、2割加算の対象外となります。

4. 「節税目的の養子縁組」は無効?最高裁判決の結論

「税金対策のために養子縁組をするのは、違法ではないか?」「税務署に否認されるのではないか?」

長年、実務の現場でも議論されてきたこの問題に対し、平成29年(2017年)1月31日、最高裁判所が歴史的な判決を下しました。

結論:「節税動機があっても、直ちに無効とはならない」

最高裁は、たとえ当事者の主たる動機が相続税の節税であったとしても、それとは別に「親子関係を設定する意思」がある限り、養子縁組は有効であると判断しました。

「家を継いでほしい」「晩年の面倒を見てほしい」といった親子としての実態や意思があれば、節税目的が併存していても問題ないということが司法の場で確定したのです。

それでも残るリスク

ただし、これは「民法上の養子縁組が無効にならない」という意味に過ぎません。税務署が「あまりにも不自然で、不当に税負担を減少させている(相続税法63条)」と判断した場合、税務調査で否認されるリスクはゼロではありません。

特に、全く交流のない遠縁の親族や、金銭の授受のみでつながった他人との縁組などは、実態がないとして否認される可能性が高いでしょう。

5. 税金以上に怖い「争族」トラブル事例

養子縁組のリスクは、税金だけではありません。家族構成を人為的に変更することで、感情的な対立を生む土壌を作ってしまうことがあります。

トラブル①:実子の相続分が減り、遺産分割協議が紛糾

養子が入ることで、法定相続人の数が増え、実子一人当たりの法定相続分(取り分)は減少します。

事前に十分な説明がなく、親が亡くなった後に初めて養子縁組の事実を知った実子が激怒し、「養子縁組無効」の訴えを起こす泥沼の争いが多発しています。

トラブル②:離婚しても「他人の子」が相続人に

長男の嫁や、再婚相手の連れ子を養子にするケースでよくあるトラブルです。

もしその後、長男夫婦が離婚したり、再婚相手と離婚したりしても、一度結んだ養子縁組は自動的には解消されません。

「離縁」の手続きを忘れたままあなたが亡くなると、「息子の元妻」や「元妻の連れ子」が堂々と法定相続人として現れ、遺産を請求する権利を持つことになります。関係が悪化している相手との離縁交渉は難航を極めます。

6. 複雑な計算とリスク管理を「簡単」にする方法

養子縁組は、正しく活用すれば数百万円、数千万円単位の節税効果を生む強力なスキームですが、これまで解説したように、「2割加算の計算」「人数制限」「民法と税法のギャップ」「家族トラブル」など、検討すべき変数が非常に多いのが難点です。

「自分の家の場合、いくら得するのか?」

「孫養子にしても大丈夫か?」

これを正確に把握するために、従来は税理士に高額な報酬(100万円以上かかることもあります)を支払ってシミュレーションを依頼する必要がありました。しかし、今はもっとスマートな方法があります。

『簡単相続ナビ』でできること

ミラーマスター合同会社が提供する**『簡単相続ナビ』**は、相続対策を行いながら、相続税の計算を誰でも簡単に実現できる画期的なシミュレーションシステムです。

- 正確な税額計算:複雑な「2割加算」や「養子の人数制限」を自動で判定し、正確な税額を算出します。

- シナリオ比較:「養子なし」「養子1人」「孫養子」など、複数のパターンを並べて比較検討できます。

- 二次相続まで考慮:目先の相続だけでなく、配偶者が亡くなった時の「二次相続」まで見据え、トータルで子供に残せる財産を最大化する提案を行います。

- 圧倒的なコストパフォーマンス:本来税理士に依頼すると半年以上の期間と100万円以上の費用がかかる内容を、最大30万円という低価格で、しかも数分で実現可能です。

「税理士に相談するのは敷居が高いけれど、まずは自分で数字を見てみたい」

そうお考えの方は、ぜひ一度『簡単相続ナビ』で、あなたのご家庭の「相続の未来図」を描いてみてください。数字という客観的な根拠があれば、家族会議での話し合いもスムーズに進むはずです。

コメント