「とりあえず今回は、お母さんが全部相続すれば配偶者控除で税金はかからない。だから安心だね」

もし、あなたが一次相続(ご両親のどちらかが亡くなった時)の遺産分割協議で、このように考えているとしたら、少し立ち止まってください。その判断は、将来、ご家族に数百万円、場合によっては数千万円もの余計な税負担と、深刻なトラブルを残す「先送り」になるかもしれません。

相続には、最初の「一次相続」と、残された配偶者が亡くなった時の「二次相続」という2つの段階があります。実は、多くのご家庭で相続税の負担が重くのしかかり、遺産分割で兄弟間が揉めるのは、この「二次相続」のタイミングなのです。

本記事では、なぜ二次相続が恐ろしいのか、その構造的な理由から、トータルで損をしないための遺産分割の黄金ルール、そして複雑怪奇な計算や手続きを驚くほど簡単にする方法について、徹底的に解説します。

1. なぜ「二次相続」は怖いのか?3つの構造的リスク

「一次相続よりも二次相続の方が税金が高くなる」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは都市伝説ではなく、日本の税制が生み出す構造的な現実です。そのメカニズムを3つのポイントで解き明かします。

リスク①:最強の節税策「配偶者の税額軽減」が消滅する

一次相続において、配偶者が遺産を取得する場合、「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い額までは相続税がかからないという特例(配偶者の税額軽減)があります。この特例のおかげで、一次相続では「納税額ゼロ」で済むケースが圧倒的に多いのです。

しかし、二次相続では配偶者が被相続人(亡くなった方)となるため、当然ながらこの特例は使えません。つまり、遺産に対してダイレクトに課税されることになります。一次相続で「税金がかからないから」といって配偶者に多くの財産を寄せてしまうと、二次相続ではその財産が「防波堤なし」で課税の波にさらされることになるのです。

リスク②:基礎控除額が減り、税率が上がる

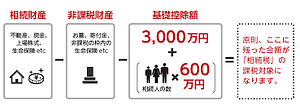

相続税には、すべての人が利用できる「基礎控除」があります。計算式は以下の通りです。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

一次相続と二次相続の最大の違いは、この「法定相続人の数」が減ることです。

| 相続段階 | 家族構成例 | 法定相続人数 | 基礎控除額 |

| 一次相続 | 母、長男、長女 | 3人 | 3,000+(600×3)=4,800万円 |

| 二次相続 | 長男、長女 | 2人 | 3,000+(600×2)=4,200万円 |

上記のように、配偶者がいなくなることで基礎控除額が600万円減少します。 控除額が減るということは、それだけ課税対象となる遺産額が増えることを意味します。さらに、日本の相続税は「超過累進税率」を採用しているため、課税対象額が増えれば増えるほど、適用される税率も段階的に高くなるリスクがあります。

リスク③:一次相続の遺産+固有財産=遺産総額の膨張(雪だるま式)

二次相続で課税対象となるのは、「一次相続で配偶者が引き継いだ財産」だけではありません。「配偶者が元々持っていた固有の財産」も合算されます。

- 配偶者のへそくり

- 配偶者が自身の親から相続していた実家の不動産

- 配偶者自身の生命保険金

これらが一次相続で受け取った財産の上に積み重なり、遺産総額が雪だるま式に膨れ上がります。結果として、一次相続の時よりもはるかに高い税率が適用され、子供たちの手元に残る現金が激減してしまうのです。

2. 数字で見る衝撃:一次・二次トータルの税負担シミュレーション

理論だけでは実感が湧きにくいかもしれません。具体的なモデルケースを使って、遺産分割の割合によってトータルの税額がどう変わるのかをシミュレーションしてみましょう。

【モデルケース条件】

- 夫の遺産総額:1億円

- 相続人:妻、子供2人(長男・長女)

- 妻の固有財産:1,000万円

- 生活費等による財産の増減は考慮しないものとする

シナリオA:一次相続で「妻が100%」相続(とりあえず妻へ)

「お母さんが全部持っていれば安心」という、よくあるパターンです。

| 手順 | 課税対象額 | 税額計算のポイント | 税額負担 |

| 一次相続 | 1億円 | 配偶者の税額軽減により全額非課税 | 0円 |

| 二次相続 | 1億1,000万円 | 夫からの1億 + 妻の固有1,000万 | 子供2人が負担 |

| 二次相続税額 | 基礎控除(4,200万)控除後、各人へ課税 | 約1,040万円 | |

| 合計税負担 | 1,040万円 |

シナリオB:一次相続で「妻50%、子供各25%」相続(法定相続分通り)

将来を見据えて、一次相続の段階から子供にも資産を分けるパターンです。

| 手順 | 課税対象額 | 税額計算のポイント | 税額負担 |

| 一次相続 | 1億円 | 妻は軽減で0円、子供分のみ課税 | 315万円 |

| 二次相続 | 6,000万円 | 夫からの5,000万 + 妻の固有1,000万 | 子供2人が負担 |

| 二次相続税額 | 遺産額が減り、税率区分も下がる | 260万円 | |

| 合計税負担 | 575万円 |

シナリオ比較結果:その差は歴然

- シナリオA(妻全振り):合計 1,040万円

- シナリオB(法定相続分):合計 5,75万円

なんと、遺産分割の仕方を変えるだけで、手元に残るお金に465万円もの差が生まれました。 一次相続で目先の「税金ゼロ」を追い求めた結果、トータルでは大損をしてしまう。これが二次相続の恐ろしさであり、シミュレーションなしに遺産分割協議書にはんこを押してはいけない理由です。

3. 失敗しない遺産分割の戦略的ポイントと注意点

では、具体的にどのように対策を練ればよいのでしょうか。プロが注目する3つのポイントを解説します。

3.1 「小規模宅地等の特例」の出口戦略

被相続人が住んでいた土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」。これは相続税対策の要(かなめ)です。 一次相続で配偶者が自宅を相続すれば適用を受けやすいですが、問題は二次相続です。

二次相続の際、子供が「持ち家」を持っていると、この特例が使えない可能性が高くなります(いわゆる「家なき子特例」の要件不適合)。 もし、将来実家に住む予定のない子供ばかりであれば、一次相続の段階で、あえて子供が土地を相続し、一次相続で特例を使ってしまう(あるいは売却を前提にする)といった高度な判断が必要になります。

3.2 納税資金の確保(Cash is King)

二次相続では、子供たち自身が現金で納税しなければなりません。 「遺産は実家の不動産だけで、現金がほとんどない」というケースが最も危険です。納税資金が足りず、思い出の詰まった実家を安値で叩き売らざるを得ない状況(物納や換価分割)に追い込まれます。

これを防ぐためには、一次相続の段階で、換金性の高い資産(預貯金や有価証券)を意識的に子供に相続させる、あるいは生命保険を活用して、子供を受取人にした納税資金(非課税枠:500万円×法定相続人の数)を準備しておくことが重要です。

3.3 感情的対立(争族)を防ぐ「中立的なデータ」

「お母さんが亡くなったら、あとは兄弟仲良く分ければいい」 親御さんはそう願いますが、現実は残酷です。親という「重石(調整役)」がいなくなった二次相続では、兄弟間の潜在的な不満(介護負担の不公平感、過去の贈与の有無など)が爆発しやすく、遺産分割協議が泥沼化する傾向にあります。

感情的な対立を避ける唯一の方法は、「客観的な数字」と「公平なルール」に基づいて話し合うことです。ここで役立つのが、テクノロジーの力です。

4. 複雑すぎる計算と手続き…どうすればいい?

ここまで読んで、ため息をつかれた方も多いのではないでしょうか。

- 一次・二次のトータル税額シミュレーション

- 小規模宅地等の特例の複雑な要件判定

- 法定相続分の正確な計算

- 遺産分割協議書の法的要件を満たした作成

- 銀行や法務局への名義変更手続き

これらを全て税理士に依頼すると、遺産額に応じて数十万円〜百万円単位の報酬が発生します。 かといって、自分たちだけでExcelを叩いて計算し、ミスがあれば、後から税務署に指摘され、高額な追徴課税(過少申告加算税・延滞税)が課される恐れがあります。

「コストは抑えたい。でも、計算ミスは怖いし、手続きの手間もかけたくない」

そんな現代の相続ニーズに応えるために開発されたのが、ミラーマスター合同会社の**『簡単相続ナビ』**です。

解決策:テクノロジーで賢く、安く、正確に相続する『簡単相続ナビ』

『簡単相続ナビ』は、相続に関する専門知識がなくても、Web上のガイダンスに従って入力を進めるだけで、最適な相続手続きをナビゲートする画期的なクラウドサービスです。

『簡単相続ナビ』が選ばれる3つの理由

- AIによる高度な二次相続シミュレーション 家族構成や資産状況を入力するだけで、システムが瞬時に一次相続・二次相続のトータル税額を試算。「配偶者に何%相続させると一番得か」をグラフで可視化します。税理士が使うのと同等のロジックで、数百万の損失を防ぐ最適解を導き出します。

- 遺産分割協議書を自動生成 誰がどの財産を相続するかを画面上で振り分けるだけで、法的に有効な「遺産分割協議書」を自動作成・PDF出力できます。手書きの煩わしさや、記載ミスによる法務局での突き返し(リジェクト)を防ぎます。

- 相続手続きのToDo完全管理 「いつまでに、どこで、何をしなければならないか」をタイムラインで管理。期限のある「相続放棄(3ヶ月)」や「準確定申告(4ヶ月)」、「相続税申告(10ヶ月)」のタイミングをアラートで通知し、申告漏れのリスクをゼロにします。

5. まとめ:賢い遺産分割で家族の未来を守ろう

相続は単なる「財産の移動」ではありません。「家族の想いの継承」であり、残された家族が安心して暮らしていくための基盤作りです。

しかし、二次相続のリスクを無視した近視眼的な遺産分割は、大切な資産を税金で目減りさせ、最悪の場合は家族の絆まで壊してしまう可能性があります。

「一次相続で配偶者控除をフル活用すべきか」「それとも子供に早めに渡すべきか」。 その答えは、ご家庭の資産状況や家族構成によって千差万別です。

勘や感情、「とりあえず」で決めるのではなく、正確なデータに基づいた「賢い選択」をしてください。『簡単相続ナビ』は、あなたの家族が円満に、そして損することなく相続を終えるための、最も頼れるパートナーとなります。

まずは無料で、あなたの家の「相続税診断」を試してみませんか?数字を見ることで、今やるべきことが明確になるはずです。

コメント