「時価」だけではない?有価証券の評価は「選べる」

現金(預貯金)は「残高=評価額」ですが、株や投資信託などの「有価証券」は、日々価格が変動するため、いつの時点の価格を採用するかで相続税が大きく変わります。

実は、上場株式などの評価には、納税者が損をしないように**「いくつかの価格の中から、一番低い(有利な)ものを選んで良い」**というルールがあります。

この記事では、上場株式、投資信託、債券の評価ルールと、損をしないための調査方法について解説します。

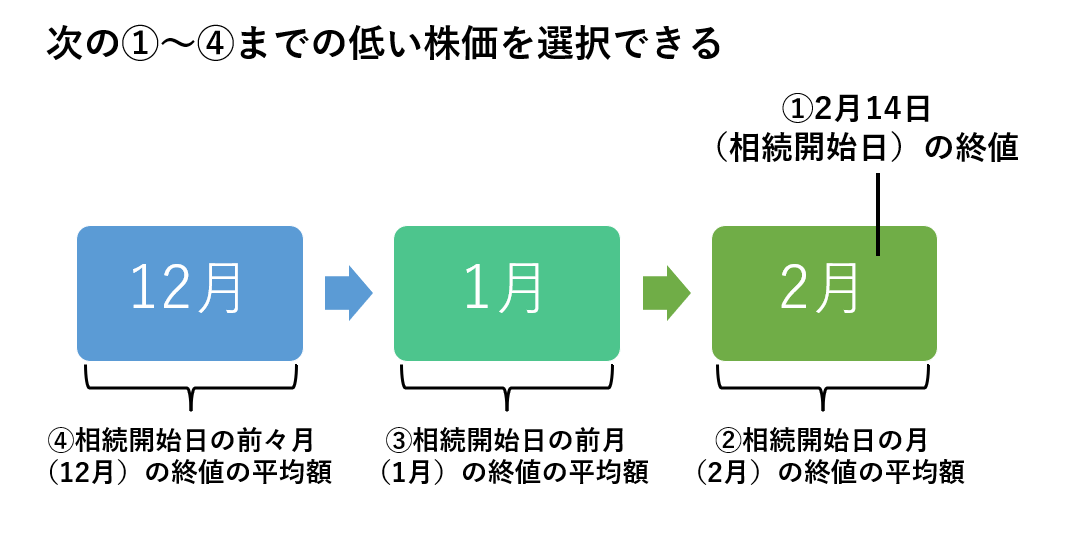

1. 【上場株式】評価額は「4つの価格」から最安値を選ぶ

上場株式(証券取引所で売買されている株)の評価は、単に「亡くなった日の株価」だけで決まるわけではありません。

以下の4つの価格を比較し、最も低い価額をその株式の評価額とすることができます。

選べる4つの評価基準

- 課税時期(亡くなった日)の終値

- 課税時期の月の、毎日の終値の平均額

- 課税時期の前月の、毎日の終値の平均額

- 課税時期の前々月の、毎日の終値の平均額

【具体例】4月20日に亡くなった場合

- 4月20日の終値:5,000円

- 4月の月平均:4,700円

- 3月の月平均:5,100円

- 2月の月平均:4,900円

通常なら当日の5,000円で計算するところですが、この場合は**「4月の月平均 4,700円」**を採用できます。

もし1,000株持っていれば、30万円(500万円 – 470万円)も評価額を下げることができ、節税につながります。

土日祝日に亡くなった場合

亡くなった日が土日祝日で市場が休みだった場合は、「最も近い営業日の終値」を使います(両隣の平日が同じ距離なら、その平均値)。

上場株式の相続税評価額の調べ方

上場株式は新聞やネットに株価が掲載されていますが、前々月まで遡って平均額を計算するのはかなり大変な作業です。過去の株価を調べたいときは、以下のように対応してください。 残高証明書には過去の株価が記載されているので、被相続人(亡くなった人)が証券口座を開設している取引店に発行請求してください。 相続が発生している旨を伝えれば、過去3カ月分の終値平均額も計算してくれる場合があります。 また、残高証明書の発行には以下の書類が必要になるため、あらかじめ市町村役場で取り寄せておきましょう。

- 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本や住民票の除票

- 被相続人と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本や法定相続情報一覧図)

- 請求者の本人確認書類(運転免許証など)

- 請求者の印鑑証明書

戸籍謄本や住民票除票は、コピーした後に返却されます。

上場株式の保有状況がわからないとき

被相続人の株式保有状況がわからないときは、証券保管振替機構に照会しましょう。 証券保管振替機構に以下の書類を郵送すると、被相続人の証券口座などが記載された登録済加入者情報通知書が届きます。

- 開示請求書

- 被相続人と請求者の関係がわかる戸籍謄本

- 被相続人の住民票除票や戸籍の附票

- 法定相続情報一覧図

- 請求者の本人確認書類の写し(運転免許証など)

発行手数料は1件6,050円になっており、代金引き換えで支払います。 登録済加入者情報の開示請求(証券保管振替機構)

上場株式を相続したときの注意点

1単元に満たない端株は配当金計算書で確認する

1単元に満たない端株(最低売買単位に満たない株)は残高証明書に記載されないケースがあるので、株主あてに郵送される配当計算書を確認しましょう。 所得税や住民税の欄がアスタリスク(***の表示)になっていれば端株はありませんが、金額が記載されている場合は端株を保有している可能性があります。 配当計算書には信託銀行などの株主名簿管理人が記載されているので、問い合わせすると端株の有無を教えてもらえます。

未収配当金や配当期待権も相続財産になる

相続発生日によっては配当期待権(配当を受ける権利)や未収配当金が発生し、いずれも相続財産になります。以下の要件すべてに該当するときは、配当期待権も相続税の課税対象になります。

- 被相続人の保有株式に配当がある

- 配当基準日の翌日から配当確定日の間に相続が発生している

- 被相続人の死亡後に配当を受け取ることができる

配当期待権があるときは、以下のように相続税評価額を計算します。

予想配当金額×(1-源泉徴収税率20.135%)×株式数

また、配当確定日の翌日以降に株式保有者が死亡したときは、配当未収金(受け取っていない配当金)が発生します。

複数の取引所に上場されている株式の相続税評価額

株式が複数の取引所(東京や名古屋証券取引所など)に上場されている場合、どの取引所の株価を選択しても構わないので、最安値を確認しておきましょう。

配当支払いや新株割当てがあるときの相続税評価額

配当支払いや新株割当ての基準日直前や、基準日直後に相続が発生したときは、株価が一時下落しているケースがあるので注意してください。 配当支払いや新株割当ての権利を取得する場合、配当基準日などの3営業日前までに株式を購入する必要があります。 しかし、基準日の2営業日前に株式を購入しても配当を得る権利がないため、株価が一時下落する「権利落ち」の状態になります。 権利落ちしている状況の終値は正常な株価とはいえないため、権利落ちした日の前日の終値を相続開始日の終値と考えます。

相続発生直前に売却したが受け渡し未完了の株式がある場合

相続発生直前に売却した株式が受け渡し未完了になっている場合、残高証明書にそのまま記載されているケースがあります。 売却した株式が残高証明書に記載されているときは、上場株式の評価額ではなく、売却代金の総額を未収入金として相続財産に算入します。 また、証券会社に支払う未払い手数料は債務になるため、相続財産から差し引くことができます。

2. 【投資信託】評価額は「手取り額」で計算する

投資信託(ファンド)の評価は少し複雑です。

基本的には**「もし亡くなった日に解約したとしたら、手元にいくら戻ってくるか」**という金額で評価します。

一般的な投資信託の計算式

評価額 = (1口当たりの基準価額 × 口数) - (A + B)

- A:解約時にかかる税金(所得税・住民税など)

- B:解約手数料(信託財産留保額など)

単に「基準価額 × 口数」にするのではなく、そこから解約にかかるコスト(税金や手数料)を引くことができるのがポイントです。これを忘れると評価額が高くなり、税金を払いすぎてしまいます。

3. 【債券】国債や社債の評価方法

国債や社債などの公社債は、種類によって評価方法が異なります。

- 利付公社債(利子がもらえるタイプ):(発行価格 + 既経過利息) で評価します。市場価格がある場合は、株式と同様に最終価格を使います。

- 割引債(利子がないタイプ):(発行価格 + 償還までの期間に応じた増加分) で評価します。

いずれの場合も、**「既経過利息(亡くなった日までに発生しているが、まだ受け取っていない利子)」**を忘れずに計算に入れましょう。

4. 正確な評価のための「調査方法」

有価証券の評価を正確に行うためには、証券会社から正しい情報を集める必要があります。

手順①:「残高証明書」を請求する

被相続人が口座を持っていた証券会社や銀行に連絡し、**「相続開始日(死亡日)時点の残高証明書」を発行してもらいます。

この際、必ず「既経過利息」や「過去3ヶ月分の月平均株価」**も記載してもらうよう依頼しましょう(多くの証券会社で対応してくれます)。

手順②:「配当金」の確認

株式の配当金は、株価とは別に評価する必要があります。

- 配当期待権: 配当が決まっているがまだ受け取っていないもの

- 未収配当金: 支払日が過ぎているがまだ受け取っていないものこれらも通帳の履歴や郵便物(配当金計算書)から確認し、漏れなく計上します。

手順③:口座がわからない場合

「株をやっていたようだが、どこの証券会社かわからない」という場合は、**証券保管振替機構(ほふり)**に開示請求を行うことで、故人が口座を持っていた証券会社を一括で調査できます。

5. 面倒な株価比較は『簡単相続ナビ』におまかせ

「複数の銘柄について、過去3ヶ月分の平均株価を全部調べるのは大変…」

「投資信託の税金計算なんて難しくてできない…」

有価証券の評価は、不動産に次いで計算ミスが起きやすい項目です。

そこで活用したいのが、ミラーマスター合同会社が運営する**『簡単相続ナビ』**です。

『簡単相続ナビ』のメリット

- 株価の自動比較には対応していませんが…各月の平均株価や終値を入力することで、自動的に一番低い価格を選択して評価額を算出するロジックに対応しています。自分で電卓を叩いて比較する必要はありません。

- 投資信託の複雑な計算に対応:基準価額や口数を入力し、信託財産留保額などの条件を設定すれば、正しい評価額(控除後の金額)を自動計算します。

- 財産目録への反映:計算した結果はそのまま財産目録として出力できるため、申告書の作成や遺産分割協議にそのまま使えます。

「少しでも評価額を下げて節税したい」とお考えの方は、まずは無料シミュレーションで正確な評価額を試算してみましょう。

まとめ

- 上場株式: 「死亡日」「当月平均」「前月平均」「前々月平均」の4つから、最も低い株価を選んで評価する。

- 投資信託: 解約したと仮定して、**手数料や税金を引いた「手取り額」**で評価する。

- 調査: 証券会社から「残高証明書(既経過利息・過去の平均株価付き)」を取り寄せる。

- ツール: 複雑な比較や計算は『簡単相続ナビ』を使えば、ミスなく有利な評価額を算出できる。

有価証券は「評価の仕方」で税額が変わる資産です。正しい知識とツールを使って、賢く相続税を抑えましょう。

コメント