1. 導入:相続手続きの「紙の山」からの解放

身近な人が亡くなった後に待ち受けているのは、悲しみだけではありません。それは、終わりの見えない「書類との戦い」です。これまで、相続手続きといえば、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍といった膨大な「紙の束」を収集し、それを銀行、証券会社、法務局、税務署といった各機関にその都度提出する必要があります。

この「紙の束」は、原則として1セットしか作成しないケースが多く、一つの銀行で手続きが終わって書類が返却されるまで、次の銀行の手続きに進めないという「待ち時間」が発生しています。あるいは、同時並行で進めるために数千円から数万円をかけて何セットもの戸籍謄本を取得するという金銭的負担を強いられています。

こうした相続人の負担を劇的に軽減し、手続きをスマートにするために平成29年(2017年)5月に運用が開始されたのが**「法定相続情報証明制度」**です。本記事では、この制度を利用して発行される「法定相続情報一覧図」の取得方法から、銀行ごとの有効期限の違い、さらには自分で作成する際の注意点までを、どこよりも詳しく解説します。

2. 法定相続情報証明制度の全貌と法的背景

2.1 制度の定義とメカニズム

「法定相続情報証明制度」とは、一言で言えば**「戸籍の束の代わりになる証明書を、法務局が無料で発行してくれる制度」**です。相続人(または代理人)が、被相続人の戸籍謄本等に基づいて「法定相続情報一覧図」(家系図のような一覧表)を作成し、これを戸籍謄本の束と共に法務局へ提出します。登記官がその内容を厳密に確認し、誤りがなければ認証文付きの「写し」が交付されます。

この「写し」は、戸籍謄本の束と同じ法的効力を持ち、法務局での相続登記はもちろん、金融機関での預金解約や、年金事務所での遺族年金請求など、多岐にわたる手続きで利用可能です。

2.2 制度創設の社会的背景:所有者不明土地問題

なぜ国はこのような便利な制度を作ったのでしょうか。その背景には、日本が抱える深刻な社会問題である「所有者不明土地問題」や「空き家問題」があります。相続登記が未了のまま放置される不動産が増加している一因として、戸籍収集や登記手続きの煩雑さが挙げられていました。そこで法務省は、相続登記を促進するためのインセンティブとして、この制度を設計しました。

3. 導入のメリット・デメリットの詳細分析

本制度の利用は義務ではなく任意です。したがって、利用すべきかどうかは、個々の相続状況によって異なります。メリットとデメリットを天秤にかけ、最適な選択をする必要があります。

3.1 圧倒的な5つのメリット

| メリット | 詳細解説 |

|---|---|

| 1. 費用対効果(無料) | 制度の利用自体は無料です。通常、戸籍謄本の束を複数セット揃えれば数千円〜数万円かかりますが、この「一覧図の写し」は何枚発行しても無料です。 |

| 2. 手続きの同時並行 | 一覧図の写しを必要枚数(例:銀行用3枚、登記用1枚、年金用1枚)取得すれば、全ての機関で同時に手続きを開始できます。書類の返却待ちがなくなり、手続き完了までの期間が大幅に短縮されます。 |

| 3. 確認ミスの防止 | 銀行員等の担当者にとっても、解読が困難な古い手書きの戸籍謄本(改製原戸籍)を読み解く必要がなくなり、一覧図一枚で相続関係を確認できるため、事務処理ミスや確認待ち時間が激減します。 |

| 4. 再発行が可能 | 一覧図の原本は法務局に5年間保管されます。もし3年後に新たなへそくり口座が見つかったとしても、再度戸籍を集め直すことなく、法務局で一覧図の写しを再発行してもらえます。 |

| 5. 郵送申請・代理申請 | 法務局へ出向く必要はなく、郵送での申請・受取が可能です。また、司法書士や税理士などの専門家、または親族に代理申請を依頼することも認められています。 |

3.2 認識しておくべきデメリットとハードル

| デメリット | 詳細解説 |

|---|---|

| 1. 初期の収集負担 | 制度を利用するためには、結局のところ**「最初の一回」は必ず戸籍謄本の束を集める必要があります**。一覧図を作るための元データが必要だからです。したがって、「戸籍集めそのもの」がなくなるわけではありません。 |

| 2. 作成の手間 | 申請者自身がExcelやWordを使って一覧図を作成しなければなりません。パソコン操作が苦手な方や、複雑な家系図(数次相続や兄弟姉妹相続)の場合、作成の難易度は高くなります。 |

| 3. 発行までのタイムラグ | 申請から交付まで、通常1週間〜2週間程度かかります。即日発行されるものではないため、「明日すぐに銀行口座を解約したい」というような緊急のケースには不向きです。 |

| 4. 利用できないケース | 被相続人や相続人が日本国籍を有しておらず、戸籍謄本を提出できない場合は、この制度を利用することはできません。 |

4. 【完全網羅】法定相続情報一覧図の取得・作成手順

ここでは、実際に制度を利用するための手順を、法務局の公式資料に基づき、実務的な注意点を交えてステップバイステップで解説します。

STEP 1:必要書類の収集(土台作り)

まず、制度の申請に必要な書類を集めます。これは「相続登記」や「銀行解約」で本来必要となる書類とほぼ同じです。

- 被相続人(亡くなった方)に関する書類

- 出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍:これが最も重要かつ収集が困難な書類です。本籍地が転々としている場合、すべての市区町村から取り寄せる必要があります。

- 住民票の除票(または戸籍の附票):被相続人の最後の住所地を証明するために必要です。もし保存期間経過などで廃棄されている場合は、その旨の証明書が必要になることもあります。

- 相続人全員に関する書類

- 現在の戸籍謄本(または抄本):被相続人の死亡日以降に発行されたものが必要です。

- 住民票の写し(任意):一覧図に相続人の住所を記載したい場合に必要です(後述のメリット参照)。

- 申出人(申請者)に関する書類

- 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写しなどのコピー。原本証明(「原本と相違ない」旨の記載と署名捺印)が必要です。

STEP 2:法定相続情報一覧図の作成(最重要プロセス)

収集した戸籍を基に、一覧図を作成します。法務局のホームページからExcelまたはWordの様式をダウンロードして入力します。

- 様式の選び方:

- 「配偶者と子」用、「子のみ」用、「兄弟姉妹」用など、パターン別に様式が用意されています。自身の状況に合ったものを選びましょう。

- 記載内容:

- 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所、最後の本籍(任意)。

- 相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄、住所(任意)。

- 「続柄」記載の落とし穴:

- 続柄は、戸籍通りに「長男」「二女」と書くこともできますが、単に「子」と記載することも可能です。しかし、「子」と記載した場合、相続税の申告において、実子と養子の区別がつかず、基礎控除額の計算に必要な情報が不足するため、税務署で別途戸籍の確認を求められるリスクがあります。相続税申告を予定している場合は、戸籍通り正確に記載することが推奨されます。

- 住所記載の要否:

- 相続人の住所を記載することは任意です。しかし、住所を記載しておけば、この一覧図が**「住所証明情報(住民票の代わり)」**としても機能するようになります。不動産の相続登記を行う場合、住所入りの一覧図があれば、別途住民票を添付する必要がなくなり、費用節約になります。

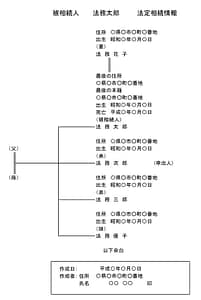

一覧表は、家系図のような表となっています。被相続人(亡くなった人)と相続人の氏名、生年月日、住所、出生日を記し、被相続人については本籍地と死亡年月日の記載が必要です。

以下に例を示します。

STEP 3:法務局への申出(申請)

書類と一覧図が完成したら、法務局へ提出します。

- 提出先の法務局:以下のいずれかを管轄する法務局を選択できます。

- 被相続人の本籍地

- 被相続人の最後の住所地

- 申出人の住所地

- 被相続人名義の不動産の所在地

- 提出方法:窓口への持参、または郵送が可能です。郵送の場合は、返信用の封筒と切手を同封することを忘れないでください。忙しい現役世代には郵送申請が強く推奨されます。

- 代理人による申請:

- 申請ができるのは「法定相続人」ですが、委任状を作成すれば代理人に依頼できます。

- 代理人になれるのは、法定代理人、親族、および**資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)**に限られます。友人に頼むことはできません。

STEP 4:交付と原本還付

登記官による審査(通常1〜2週間)を経て、問題がなければ「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。この際、提出した戸籍謄本等の原本一式もすべて返却されます。この返却された原本は、手元で保管しておきましょう。

5. 金融機関・行政機関での活用と「有効期限」の真実

「法定相続情報一覧図の写し」を手に入れた後、実際に銀行や役所で使用する際の注意点を解説します。特に重要なのが**「有効期限」**の問題です。

制度上、一覧図の写し自体に有効期限はありません(被相続人の死亡時点で相続人は確定しており、変わらないため)。しかし、提出先となる金融機関等は、独自の内規で有効期限を設けている場合がほとんどです。

5.1 金融機関ごとの有効期限比較表(目安)

リサーチデータに基づく、主要機関での取り扱い状況は以下の通りです。ただし、支店や時期によって対応が異なる可能性があるため、必ず事前に確認してください。

| 提出先機関 | 有効期限の目安 | 備考・注意点 |

|---|---|---|

| ゆうちょ銀行 | 特になし | 比較的柔軟に対応されます。 |

| 三菱UFJ銀行 | 特になし | 原則として期限はありませんが、古い場合は確認が入る可能性があります。 |

| 三井住友銀行 | 作成日から1年以内 | 1年を経過している場合は再取得を求められる可能性があります。 |

| りそな銀行 | 交付日から3ヶ月以内 | 厳格に運用されており、印鑑証明書と同様の鮮度が求められます。 |

| JAバンク(農協) | 交付日から6ヶ月以内 | 各単協(店舗)によってルールが異なる場合があります。 |

| 法務局(相続登記) | 特になし | 登記申請においては、期限の定めなく使用可能です。 |

| 税務署(相続税申告) | 特になし | 相続税申告書の添付書類として利用可能です。 |

| 年金事務所 | 交付日から6ヶ月以内 | 遺族年金等の請求に使用する場合、概ね6ヶ月以内が目安とされます。 |

インサイト:

多くの金融機関、特に地方銀行や信用金庫などでは、印鑑証明書と同様に「3ヶ月以内」や「6ヶ月以内」という期限を設けているケースが散見されます。法務局で再発行が可能とはいえ、二度手間を防ぐために、一覧図を取得したら、可能な限り速やかに(3ヶ月以内に)すべての手続きを完了させることが鉄則です。

5.2 利用範囲の拡大:年金と保険

制度開始当初は不動産登記が主な用途でしたが、現在ではその利用範囲が大幅に拡大しています。

- 年金手続き:令和2年10月より、遺族年金、未支給年金、死亡一時金の請求において、利用可能となりました。

- 生命保険:多くの生命保険会社でも、死亡保険金請求の必要書類として認められています。

6. 失敗事例から学ぶ:作成時のトラブルと回避策

「法定相続情報一覧図」の作成は、一見単純な転記作業に見えますが、法的な整合性が厳しく問われます。ここでは、実際に発生したトラブル事例を紹介し、注意喚起を行います。

6.1 養子縁組と代襲相続の複雑なケース

ある事例では、被相続人の「養子」に関する記載ミスにより、法務局から修正を求められました。

- 事例:祖母(Y)が死亡。相続人の中に、先に亡くなった母(C)の代襲相続人である孫(X)がいた。しかし、Xは母(C)が祖母(Y)と養子縁組する前に出生していた連れ子であった。

- 問題点:民法上、養子縁組前に生まれた養子の子(連れ子)は、養親(祖母)との間に血族関係が生じないため、代襲相続人にはなれません。しかし、このケースではXは別途、祖母の実子(B)の子でもあったため、別のルートで相続権を持っていたという極めて複雑な親族関係がありました。

- 教訓:単純な親子関係であれば自力作成も容易ですが、養子縁組、離婚、再婚、異母兄弟などが絡む複雑な家系の場合、素人判断で一覧図を作成すると、法的な誤りを犯すリスクが高いです。このような場合は、司法書士などの専門家に作成を依頼する方が、結果的に時間とコストの節約になります。

7. よくある質問(FAQ)と専門家のアドバイス

ユーザーが疑問に持ちやすいポイントをQ&A形式でまとめました。

- 法定相続情報一覧図があれば、遺産分割協議書は不要ですか

-

いいえ、必要です。

「法定相続情報一覧図」は、あくまで「誰が相続人か」を証明するものであり、「誰がどの遺産を相続するか」を決めたものではありません。不動産の名義変更や銀行預金の解約には、別途、相続人全員で合意した「遺産分割協議書」と「印鑑証明書」が必要です。 - 被相続人の本籍地が遠方で戸籍が集まりません。どうすればいいですか?

-

郵送請求を活用するか、専門家に依頼しましょう。

各市区町村役場は郵送での戸籍請求を受け付けています。定額小為替を郵便局で購入し、請求書と共に送付します。手間がかかる場合は、司法書士や行政書士に職権での収集を依頼することも可能です。 - 一覧図に記載した住所が変わった場合はどうなりますか?

-

再発行しても旧住所のままです。

一覧図の写しが交付された後に相続人が引っ越した場合、住所変更による再申出(書き換え)はできません。その場合は、一覧図に加えて、住所のつながりを証明する「住民票の除票」などを別途提出する必要があります。 - 廃除された相続人や相続放棄した人はどう記載されますか?

-

記載方法に注意が必要です

相続人の廃除が確定している場合、その人物は記載されません。一方で、「相続放棄」をした人は、一覧図には相続人として記載されます。相続放棄は家庭裁判所での手続きであり、戸籍には反映されないため、一覧図上は相続人のままだからです。この場合、手続き先には一覧図と共に「相続放棄申述受理証明書」を提出する必要があります。

8. 結論と提言:制度利用の賢い選択

法定相続情報証明制度は、複数の金融機関に口座がある場合や、不動産登記が必要な場合において、その真価を発揮する強力なツールです。特に、「手続きの同時並行」によるスピードアップと、「手数料無料」によるコストメリットは計り知れません。

一方で、一覧図の作成には厳密な正確性が求められ、戸籍収集という最初のハードルは依然として存在します。

- 自力作成がおすすめな方:平日に時間が取れる方、パソコン操作が得意な方、親族関係がシンプルな方。

- 専門家依頼がおすすめな方:平日は仕事で忙しい方、複雑な親族関係がある方、数次相続が発生している方。

『簡単相続ナビ』では、ご自身の状況に合わせて、無理のない方法を選択することを推奨します。もし手続きに不安がある場合は、当サイトを通じて経験豊富な司法書士や税理士に相談することをご検討ください。専門家のサポートを得ることで、複雑な相続手続きを最短ルートで完了させることが可能となります。

コメント